SDGs、RE Actionなど中小企業の間でも、どのようにCO₂削減に取り組んでいるかが評価される環境になりつつあります。2015年の地球温暖化対策・パリ協定にともない企業のCO₂削減対策を後押しするのが国際機関のSBT*です。

SBTとは「Science Based Target」を略したもので、SBTでは科学的根拠に基づいて具体的なCO₂削減目標を設定・実施することを企業に求めています。SBTの認定を受けることで、その企業は積極的なCO₂削減に取り組んでいることの証明につながります。

SBTの目標設定は企業自らのCO₂排出量にとどまらず、広くサプライチェーン全体における排出量をも対象としています。そこで、キーワードとなるのが「GHGプロトコル」であり、特にGHGプロトコルの「スコープ3」は中小企業も含めたサプライチェーン企業に大きな影響を与えます。

この記事ではGHGプロトコルとそこで算定対象となるサプライチェーン排出量について詳しく解説していきます。

※そもそも、SBTとは何なのか概要を詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。

目次

GHG プロトコルとは

SBTへの参加企業は日本では104社、そのうち認定を受けている企業は76社(2020年11月10日時点)です。SBTへ参加するためには、まずは5~15年後、そして20年、30年後におけるCO₂削減量の具体的な数値をGHGプロトコルに従って定める必要があります。

SBTではCO₂削減の目標をGHG Scopeごとに分けて設定するものとしています*。

*参照:サプライチェーン排出量とは – グリーン・バリューチェーンプラットフォーム

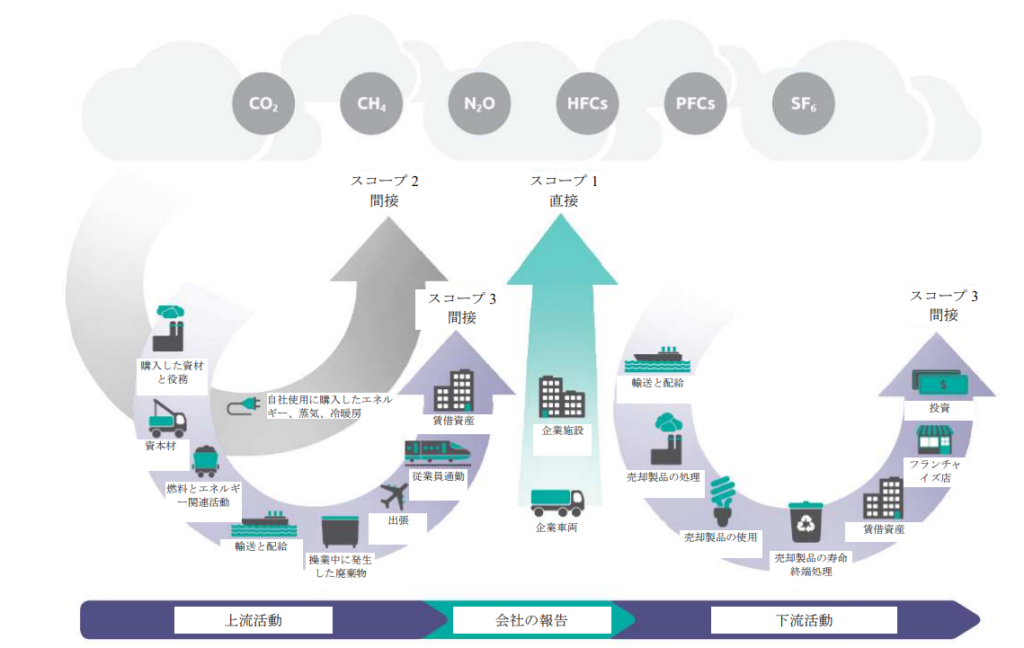

GHGとは、Greenhouse Gas(グリーンハウスガス)のことで日本語に訳すると、二酸化炭素などの温室効果ガスのことを指しています。二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、亜酸化窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)、パーフルオロカーボン(PFC)、六フッ化硫黄(SF6)の6種類がGHGに規定されています*。一般的にはCO₂でひとまとめで表現するケースが多いです。

*参照:企業のバリューチェーン(スコープ 3)算定と報告の標準 – World Research Institute

3つのGHG Scope(スコープ)

GHG プロトコルとは、排出量の算定と報告の基準のことで、温室効果ガスの発生元ごとに、Scope1、Scope2、Scope3の3つのスコープが存在します。

Scope1(スコープ1)

Scope1とは企業自らが、石油・石炭などの燃料を燃焼して排出する部分です。事業・生産のプロセスにて排出されるCO₂などを「直接排出 = Scope1」といいます。

Scope2(スコープ2)

Scope2とは他社から供給された電気・熱の使用によって生じる部分です。

電力会社などの他社から電気や熱・蒸気を購入し、それらを電灯や空調などに使う場合が該当します。これらの温室効果ガスは「間接排出 = Scope2」と分類しています。

Scope3(スコープ3)

Scope3とは、Scope1にもScope2にも該当しないGHGのことで、事業活動全体で生じる間接排出のことです。

Scope3では取引先や顧客、従業員の移動手段など、事業にかかわるすべての過程において排出する温室効果ガスを対象とします。

参照:サプライチェーン排出量の算定範囲「みずほ情報総研」- 環境省

SBTの認定基準

SBTの認定基準は、Scope1、Scope2にとどまらず、Scope3を含めたサプライチェーン全体が対象となります。サプライチェーン全体での排出量削減を、意欲的に目標設定・実施することが求められています。

目標設定のイメージ

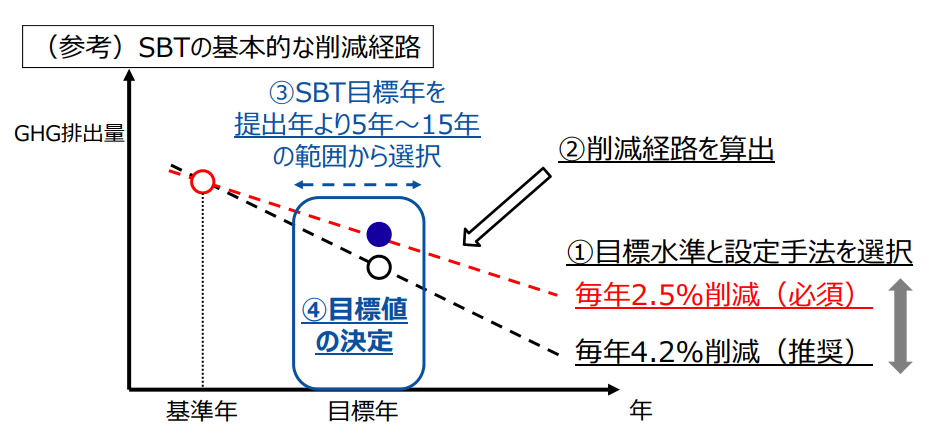

目標年数は、提出年より5年~15年の短期目標と長期目標(2050年度)の設定が推奨されています。最低でも、Scope1 + Scope2にてSBTの目標である「気温上昇を2.0℃以下に抑える」に貢献できるレベルでの設定が求められます。Scope3の排出量が多い事業者はScope3の設定は必須とされています。

また、GHG排出量の削減率が毎年2.5%が必須、Scope3を含めた目標が毎年4.2%以上であること、「野心的・意欲的な目標」であること、科学的に実現可能な設定であることが条件です*。

参照*:SBTの認定基準 – 環境省

※以下の記事では、企業のSBTターゲットの事例を見ることができます。参考にしてみて下さい。

「日本の企業はどんな環境対策をしているか?!SBT取り組み事例~日本企業編」

サプライチェーン排出量

サプライチェーン排出量とは、企業がダイレクトに使用する燃料・電力から生じるCO₂だけでなく、製造・物流・営業・販売・廃棄など事業活動全体で生じるCO₂(GHG)のことを意味しています。

Scope1 + Scope2 + Scope3 = サプライチェーン排出量

ひとことでScope3、サプライチェーン全体といっても非常に広範囲に及びます。具体的にどのような活動がScope3に該当するのか判断が難しくもあります。

サプライチェーン排出量(Scope3)は15のカテゴリーに分類されています。具体的な詳細を見ていきましょう。

Scope3(スコープ3)/15のカテゴリー

- 購入した製品・サービス(原材料、外部委託など)

- 資本財(生産設備の増設)

- Scope1、2以外の燃料(燃料の採掘・精製など)

- 輸送・配送/上流(出荷、回収などの物流)

- 廃棄物(事業から出る廃棄物)

- 出張(従業員の出張)

- 従業員の通勤(移動・通勤)

- リース資産/上流(自社が賃借しているリース資産/該当しないケースも多い)

- 輸送・配送/下流(出荷、保管、販売にかかわる物流)

- 販売した製品の加工(中間製品の加工)

- 販売した製品の使用(使用者による製品の使用)

- 販売した製品の廃棄(使用者による廃棄時の輸送・処理)

- リース資産/下流(他社に賃貸している自社のリース資産)

- フランチャイズ(自社が運営のフランチャイズ加盟者のScope1、2)

- 投資(株式、債券、プロジェクト投資などの運用)

以上、15項目がScope3に該当する温室効果ガス(GHG)の種類です*。

Scope3の上流とは調達側の排出量を、下流とは販売以後の排出量を指します。

参照*:Scope3 15のカテゴリ分類とは – グリーン・バリューチェーンプラットフォーム

1つの企業が動くことで周囲にも波及

Scope3の詳細を見ると、自社内だけでは完全にSBTの規定、GHGプロトコルの条件はクリアできないことがわかります。自社がかかわる子会社、取引先、顧客、従業員、消費者においてもCO₂削減に取り組む必要があります。

製品やサービスを調達する段階から、それが廃棄に至るまですべての過程において発生するCO₂は企業責任となってくるのです。

例えば、SBT認定企業を代表するコカ・コーラやSONYなどは、自社内での消費電力だけでなく、取引先や顧客への再生可能エネルギー導入などを支援促進しています。また、使用する原材料を天然資源に変更したり、リサイクル回収に力を入れるなどの取り組みが見られています。

もう中小企業でも素通りできない温室効果ガス削減

SBTの認定を受け、本格的なCO₂削減に取り組んでいるのは現段階では大手企業が中心です。しかし、前述したGHG Scope3も対象とするサプライチェーン排出量削減への取り組みから、遅かれ早かれ取引上、温室効果ガスの削減を求められるケースが増えていくでしょう。

温室効果ガス削減策としての再エネの導入

そのような中、一番手っ取り早い温室効果ガス削減策は使用電力を再エネ由来の電力に変更することです。設備投資として工場の屋根に置く方法以外にも、日本ではPPAモデルという呼び名で定着している、新電力などの第三者が無料で太陽光設備を設置してくれる第三者保有(TPO)モデルもあります。一部の電力会社が提供する再エネ電力プランへの契約切替や非化石証書の利用など、再エネ由来電力を導入するための選択肢は幅広くなりつつあります。

社用車のEVへの切り替えなどより遥かに低コストで温室効果ガスを削減できる電力契約の切り替えは、お勧めできる削減策のひとつです。

ピンチをチャンスに

中小企業が温室効果ガスの削減を行っていくには様々なコストがかかり、意思決定しづらいと思います。一方で電力契約の切り替えのように低コストで温室効果ガスを排出する方法もあり、また多くの競合企業も同じように尻込みする中、一定のコストを払ってでも早期に温室効果ガス削減に舵を切っていくことは、大手企業との取引拡大など大きなアドバンテージを獲得し、費用対効果の大きい投資へと変えることもできます。

「脱炭素化」という旗印のもと、世界全体が大きな変化のうねりにある中、この状況をどのように活用するかは、10年後、20年後の企業の存続に大きな影響を与えるでしょう。